| World > Asia > Japan | ||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Artist | ||||||||||||||||

|

VARIOUS ARTISTS |

||||||||||||||||

| Title | ||||||||||||||||

|

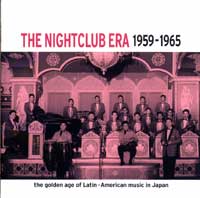

ラテンの饗宴〜ナイトクラブ時代 1959〜1965 |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Review |

||||||||||||||||

| 有馬徹とノーチェ・クバーナのペダル・スティール・ギターをフィーチャーした「南京豆売り」で幕を開ける本盤は、昭和30年代後半の、日本におけるラテン音楽成熟期の歌と演奏を収める。このころになると、マンボの狂熱は冷めて、ムーディーなラテン音楽が演奏される機会が多くなってくる。その代表格が「ベサメ・ムーチョ」を大ヒットさせたメキシコ人とプエルト・リコ人からなるトリオ・ロス・パンチョスであるわけだが、「別れても好きな人」で知られるロス・インディオスは、これを見事にラテン・ムード歌謡に消化している。昭和40年代に隆盛をむかえるムード・コーラス歌謡において、ラテン音楽がはたした役割がみてとれてとても興味ぶかい1曲。 日本は高度経済成長期に突入し、まさにわが世の春を謳歌していたさまがこれらの音楽からもうかがい知ることができる。そのため、ラテン音楽が持っていた土臭さやパンチ力が失われ、たんなるラウンジ・ミュージックになり果てた感があるのも否めない。「ウナセラディ東京」をはじめとするザ・ピーナッツのラテン歌謡(本盤未収録)にいまひとつなじめないのは、彼女たちの歌がこの系譜に属していたせいなんだというのがわかった。 ペレス・プラード楽団のものまねからはじまったビッグ・バンド・サウンドにしても、本家同様、規格化されマンネリ化してスリルのカケラも感じられない。もはやラテン音楽は聴く音楽としてではなく、バックグランド・ミュージックとして求められていたんだろうな。そんななかにあって、ボレーロ調の「青い月影」での、「トッポ・ジージョ」の声優としても知られる山崎唯のピュアでロマンティックな歌声には胸をしめつけられた。 総評としては★★★☆といきたいところだが、Pヴァイン盤に入っていない浜村美智子の「タブー」と「チャチャチャ・フラメンコ」のエキゾチックなムードがたまらないほどすばらしいので、そのぶん採点はオマケ。 |

||||||||||||||||

|

(4.23.02) |

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

前の画面に戻る |

||||||||||||||||